近年来,“到博物馆去”已成为社会新风尚。随着文物博物馆改革的持续推进,类型丰富、主体多元、普惠均等的现代博物馆体系基本形成,而如何不断丰富馆藏、提高藏品质量也成为博物馆建设发展过程中的重要课题。征集、接受捐赠、调拨等方式成为博物馆充实馆藏的重要来源。

近30年,广东省先后组织了三次全省文物巡回鉴定定级工作。首次巡回鉴定为1993年至1997年,鉴定小组总共走访了近50个市县级博物馆。当时参与鉴定工作的谢海山回忆,他们几乎每天都在不同地市乡镇博物馆之间奔波,县与县之间连着山路,跋山涉水成了常态。在博物馆场地、设备条件并不完善的当时,没有书台,就趴在地上登记文物信息,往往没时间吃午饭。

而这只是广东省可移动文物普查工作的一个缩影。

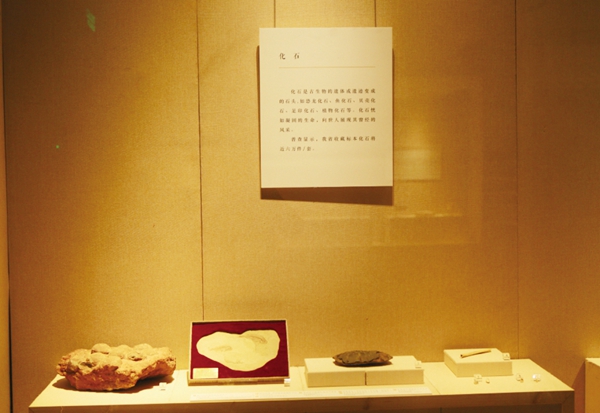

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

对普查成果进行总结与展示

广东省政府高度重视第一次全国可移动文物普查工作,积极部署,扎实推 进。2012年12月中旬,广东省召开全省文物工作会议,正式启动广东省第一次全国可移动文物普查工作。

在开展普查的4年间,全省4000多名文物普查工作者,摸查了418家国有单位的可移动文物收藏情况,登录了870000余件/套可移动文物(藏品)信息, 于2016年12月圆满完成普查任务。

通过这次普查,广东省基本实现了普查目标,掌握了全省可移动文物资源情况及价值,完善了国有可移动文物的藏品档案管理、保护管理制度与规范,健全了文物保护体系,有效发挥了文物在经济社会发展中的重要作用。

为了对此次普查成果进行总结与展示,让文化遗产保护成果更好地惠及广大人民群众,2016年12月16日至2017年3月31日,由广东省文化厅主办,广东省博物馆承办,广东省文物鉴定站、广东省文物考古研究所协办的“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”在广东省博物馆展出。

2017年5月18日,该展在广东中国客家博物馆展出,为国际博物馆日广东主 会场的重要活动。此后,依托广东省流动博物馆平台,该展以图片展的形式于2017年至2020年在广东省的21家博物馆巡展,社会反响热烈。

展览汇聚了全省71家单位的366件/套文物珍品,以“普查历程”“普查成果”“文物欣赏”为内容架构,通过文物和图片相结合的方式,回顾自2012年第一次全国可移动文物普查工作开展以来的四年中,广东省可移动文物普查工作历程,总结普查工作成果,展示普查发现的精彩文物,倡导文物保护意识, 宣传普查工作者忘我工作精神以及普查工程的重要意义。

该展览为广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)举办的参与单位最多、分布范围最广、文物品类最为丰富的一次展览。全省各地市共71家单位选送了展品,珠三角、粤东、粤西、粤北区域以及多品类精品文物汇聚一堂,向观众集中展示了本次文物普查成果:盘点文物、摸清家底;统一标准、完善信息;统一平台、共享资源;科学管理、便捷使用。

展览内容组合方式新颖,即品类与主题相结合。既有文物品类举略,又有反映主题的特色文物组合,如海丝史、华侨史、近现代、改革开放史主题,以文物阐释广东特色历史。

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

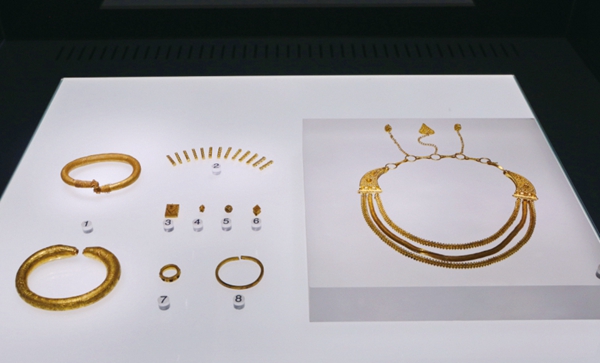

品相好、有故事的文物,最能引发观众的兴趣,展厅中金灿灿的“南海Ⅰ号”出水金器、郭沫若在汕头废品公司慧眼发现的铜钟、难得出“宫”的南越王丝缕玉衣……都是吸引观众眼球的宝物。精美文物、名人效应,让观众驻足凝神;宣教项目中的“考古日记”“立体镜体验”深得观众喜爱,让观众流连忘返。

向社会推广文物普查成果

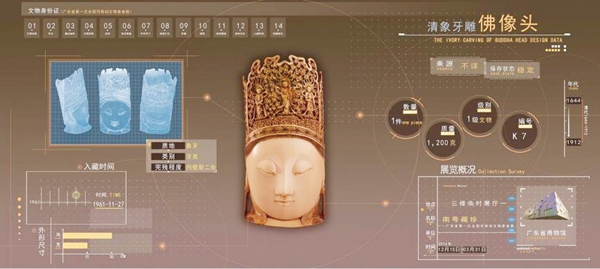

展览序厅沉浸式播放普查宣传片,让观众进场即感受到普查工作的氛围; 用“文物身份证”的形式通俗易懂地诠释文物普查信息登录标准;让重点文物于展厅中央凸显,并讲究其空间的对称,如丝缕玉衣、木雕屏风的展示;让人物图片首尾呼应,如以普查员挥洒汗水的工作照为开篇,以普查员喜悦的笑脸墙为结尾,这样既明示了主题,又首尾呼应。

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

为了向社会推广文物普查成果,扩大普查成果的社会影响力,展览开展了全方位多角度的宣传活动。展览的宣传目标是,以广东省可移动珍贵文物为依托,力求用独特的视角诠释文物的历史、艺术价值,把大众的目光引向粤藏珍品,引向对文物藏品的珍爱与保护上。为此,展览制定了贯穿全程的整体宣传方案。

“南粤藏珍——广东省第一次全国可移动文物普查展”现场

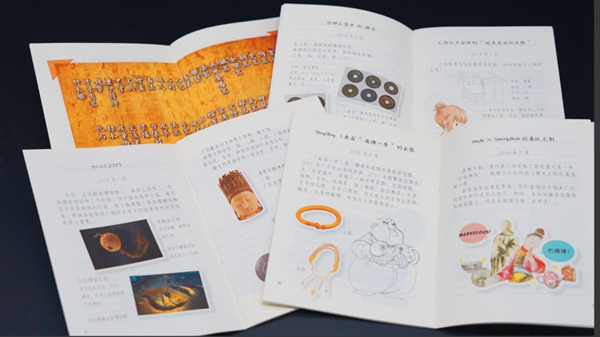

在开展前,设计普及读物《小妍儿的文物普查日志》学习手册,通过普查

员小妍儿的视角解读四年来的普查历程,科普可移动文物知识,让观众了解文物普查的意义,感受广东特色的文化艺术;同时,通过官网、微博、微信等官方渠道,以及《中国文化报》《羊城晚报》《南方都市报》《广州日报》、南方网、《信息时报》《南方日报》等媒体,从展览定位、文物解读等角度对展览进行了专题报道,为展览预热。

开展后,于元旦、春节等重大节日,在各大主流媒体对展览进行了第二轮宣传推广,并开展系列活动。如根据支付宝集五福活动,让观众参与展览配套教育互动活动,包括普查日志免费领取、“立体镜的奇妙世界”互动活动、“侨批速递”明信片互动活动和“周末大求真”活动等,以此激发观众的观展兴致。与此同时,充分利用自媒体宣传阵地,不断发布推文,延续展览热度。

此外,展览期间举办了三场专家导赏,邀请了不同领域专家从不同角度为观众深入解读文物精品。展览还出版了配套图册,图册涵盖了普查总结、普查工作照、文物精品高清图片及文字说明等内容,打破了展览的时空限制。

拓展文化资源成果的社会辐射面

小观众互动学习

展览累计接待观众超33万人次,其中学生达15万人次。从观众留言中可知观众对本次展览十分满意,尤其是对文物的满意度很高,对文物的赞美和喜爱之情溢于言表,其中丝缕玉衣、象牙制品最为观众念念不忘。对本展览的主题——文物普查工作宣传,也能为观众所领会,他们从展览中了解文物普查工作的流程及其意义,同时也表达了对文物普查工作者的称赞与谢意。尤其对青少年群体在爱国主义教育、文物保护科普等方面,起到了寓教于乐的教育效果。

普及观片器知识

展览通过对普查历程的图文回顾、普查要点的通俗诠释向社会宣传了第一次全国可移动文物普查的目的、意义和内容,通过展示精美文物和讲述文物故事,激发了大众文物保护的热情,通过开展丰富的互动活动提高了普查工作的社会参与度。展览以新颖的策展、巧妙的设计、有趣的活动、全过程的宣传及大规模的巡展,成功地将可移动文物普查成果惠及广大人民群众,使社会更加关心和重视文化遗产保护。

通过组织举办“南粤藏珍”展览可以看出,开展全国性文物普查、组织全省文物普查成果展览,离不开各级领导的大力支持、各位专家的悉心指导、各兄弟单位的积极参与以及项目组同事们的齐心合力,这是集体智慧的结晶;在成果转化形式方面,趣味性和互动性强、参与度高、科技融合度高的活动形式更具吸引力;在传播影响方面,以全过程多渠道的媒体宣传与重要节日的重点宣传相结合,将实物展转化为图片展从而提高巡展可操作性,实现大范围巡展,极大地提高了文化资源成果的利用度,拓展了文化资源成果的社会辐射面。

(本文图片均由广东省文物局提供)

(推荐单位:国家文物局博物馆与社会文物司)